ANÁLISIS

Sinopsis

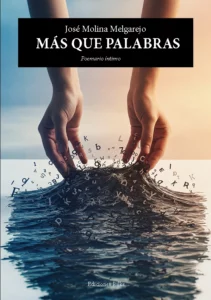

«MÁS QUE PALABRAS» presenta la voz madura de un poeta que ha transitado por la experiencia vital con la lucidez necesaria para convertir el dolor en belleza. José Molina Melgarejo construye un poemario donde la intimidad se expande hacia lo universal, donde el yo lírico se convierte en portavoz de una generación que ha presenciado transformaciones sociales profundas. La obra navega entre la confesión personal y la denuncia social, estableciendo puentes entre el sufrimiento individual y el colectivo.

El poemario se articula como un viaje emocional que parte de la reflexión sobre el acto poético mismo, atraviesa los territorios del dolor, la memoria y la pérdida, para desembocar en una afirmación vital que no elude la realidad contemporánea. Es, fundamentalmente, una obra de madurez que rehúye tanto el exhibicionismo emocional como la frialdad intelectual.

Análisis métrico

Molina Melgarejo opta decididamente por el verso libre, liberándose de las ataduras métricas tradicionales para construir un ritmo propio basado en la respiración emocional. Sus versos oscilan entre la brevedad aforística y la expansión narrativa, creando una musicalidad irregular que responde a las necesidades expresivas de cada momento poético.

La ausencia de rima consonante no implica abandono de la musicalidad. El poeta recurre a asonancias internas, aliteraciones y paralelismos sintácticos que dotan a sus textos de una cadencia reconocible. Los encabalgamientos funcionan como recursos de tensión dramática, manteniendo al lector en suspensión emocional.

Diálogo con la tradición poética española

La obra se inscribe conscientemente en la tradición de la poesía social española, pero la actualiza desde una perspectiva post-ideológica. Molina Melgarejo recoge la herencia de la Generación del 50, especialmente la corriente testimonial, pero la filtra a través de una sensibilidad contemporánea que no subordina lo estético a lo político.

Su aproximación al compromiso social evita la grandilocuencia y opta por la concreción: no habla de «los oprimidos» sino de los migrantes específicos, no de «las tragedias» sino de la DANA de Valencia. Esta especificidad lo conecta con la mejor tradición de la poesía civil española, desde Blas de Otero hasta García Montero, pero desde una voz personal inconfundible.

Posicionamiento en el panorama actual

En el contexto de la poesía española contemporánea, «MÁS QUE PALABRAS» ocupa un espacio singular. Mientras una parte significativa de la producción actual se decanta por el experimentalismo formal o la poesía de la experiencia despolitizada, Molina Melgarejo recupera la dimensión ética de la poesía sin renunciar a la complejidad estética.

Su obra dialoga con poetas como Luis García Montero en la construcción de un yo lírico cercano y reconocible, pero se distancia del figurativismo narrativo para adentrarse en territorios más abstractos y simbólicos. Frente a las corrientes más experimentales, mantiene la comunicabilidad sin caer en el prosaísmo.

TÉCNICAS LITERARIAS

Molina Melgarejo despliega un arsenal técnico que revela dominio artesanal y madurez estética. Su principal recurso es la construcción de imágenes a través de metáforas sensoriales que anclan lo abstracto en la experiencia física. Las palabras se vuelven líquidas, el dolor adquiere textura, el tiempo se materializa en objetos cotidianos.

La anáfora constituye su recurso estructural predilecto, creando ritmos hipnóticos que intensifican la carga emocional. La repetición no es mecánica sino progresiva, cada reiteración añade matices y profundiza en la emoción nuclear del poema.

El empleo del diálogo lírico añade dramaticidad a sus textos. El poeta conversa consigo mismo, con el lector implícito, con los ausentes, creando una sensación de intimidad compartida que resulta especialmente efectiva en los poemas de contenido social.

La interrogación retórica funciona como bisagra entre lo personal y lo universal. Sus preguntas no buscan respuestas sino que abren espacios de reflexión, invitando al lector a completar los significados.

COMPARATIVA

En el panorama de la poesía española actual, Molina Melgarejo comparte territorio con voces como las de Juan Carlos Mestre en su capacidad para fusionar lirismo y compromiso, aunque su tono resulta menos barroco y más directo. Con Raúl Quinto coincide en la atención a la realidad social inmediata, pero se diferencia en el tratamiento más contemplativo que beligerante.

Su escritura guarda parentesco con la de poetas como Olvido García Valdés en la construcción de una voz íntima que trasciende lo personal, aunque Molina Melgarejo mantiene una narratividad más evidente. Con respecto a Aurora Luque, comparte la capacidad de combinar reflexión cultural y experiencia personal, pero desde una perspectiva menos libresca y más vivencial.

Frente a las corrientes más confesionales representadas por poetas como Karmelo C. Iribarren, Molina Melgarejo evita el cinismo y mantiene una dimensión esperanzadora incluso en los textos más desgarrados. Su obra se sitúa en un término medio entre la poesía de la experiencia clásica y las nuevas corrientes testimoniales.

SIMBOLISMOS

El agua constituye el símbolo matriz del poemario, apareciendo en múltiples manifestaciones: lágrimas, lluvia, manantiales, pozos. Funciona como elemento purificador pero también destructivo, representando tanto la fertilidad emocional como la devastación (la DANA de Valencia opera como símbolo del caos contemporáneo).

La oscuridad y la luz establecen la dialéctica fundamental de la obra. La noche no es mero escenario sino estado del alma, mientras que la luz simboliza tanto la esperanza como la lucidez dolorosa. Los «destellos» representan momentos de revelación en medio de la confusión existencial.

Los espejos y las ventanas funcionan como símbolos de la percepción fragmentada. El poeta se mira en múltiples superficies reflectantes que devuelven imágenes distorsionadas del yo, mientras las ventanas simbolizan tanto la posibilidad de escape como la barrera que separa del mundo.

Las palabras mismas se convierten en símbolo central. No son meros instrumentos comunicativos sino entidades casi materiales que se clavan, fluyen, se derraman. La «insuficiencia de las palabras» del título simboliza la tensión irresoluble entre experiencia y expresión.

ESTRUCTURA PERCEPCIÓN DEL LECTOR

La arquitectura del poemario genera una experiencia lectora progresiva que simula un viaje iniciático. El lector accede primero a la reflexión metapoética, comprende las reglas del juego que el poeta propone, para luego adentrarse en territorios emocionales cada vez más profundos.

La alternancia entre poemas breves e intensos y textos más desarrollados crea un ritmo de lectura que evita tanto la dispersión como la monotonía. Los poemas funcionan como estaciones de un trayecto donde cada parada permite la asimilación emocional antes del siguiente movimiento.

La estructura circular, que parte de la reflexión sobre la palabra poética y retorna a ella en el colofón final, proporciona sensación de clausura y completitud. El lector experimenta la satisfacción de haber completado un ciclo, de haber asistido a una revelación progresiva.

ESTRUCTURA TEMAS Y SECUENCIAS

El poemario se organiza en movimientos temáticos que siguen una lógica emocional antes que cronológica. La secuencia inicial establece las coordenadas estéticas y existenciales desde las cuales se desarrollará el discurso poético.

La progresión temática avanza desde la introspección hacia la exteriorización, desde lo personal hacia lo social, pero sin abandonar nunca completamente ninguno de estos territorios. Los poemas de amor y los de denuncia social se entrelazan de manera que cada registro ilumina y enriquece el otro.

La sección central funciona como núcleo emocional donde convergen todos los temas: dolor, memoria, compromiso, búsqueda identitaria. Es aquí donde la voz poética alcanza su máxima intensidad y donde se produce la fusión más lograda entre forma y contenido.

El cierre circular, con el regreso a la reflexión sobre la identidad poética, no implica estatismo sino transformación. El poeta que se interroga al final no es el mismo que iniciaba el viaje: ha sido transformado por su propio proceso creativo y por el diálogo establecido con el lector a lo largo del poemario.